一九四九年中華民國政府,自大陸撤退到台澎金馬,金門進入軍事管理時期,一九五三年金門縣華僑協會立案成立,在這個政治軍事氛圍下,成立了這樣一個民間社團誠屬不易,國府庚續在大陸的僑務政策,顯示了對金門海外華僑力量的重視。孫中山稱「華僑為革命之母」。推翻滿清創建民國華僑出錢出力,海外金門華僑不乏參與者。

金門華僑海外打拚賺錢寄回家鄉養家和親屬聯繫,當時依賴的是往返兩地的信差傳遞,在清朝同治光諸年間僑批業務的行業陸續成立,金門「銀信時代」、「僑匯經濟」超過百年歷史。今日坐落在金門各村里間的「僑匯洋樓」,即是金門「僑匯世代」的經典傳世之作,而金門「華僑之家」的集僑資籌建完成,也為金門「僑匯經濟」畫下完美的句點。

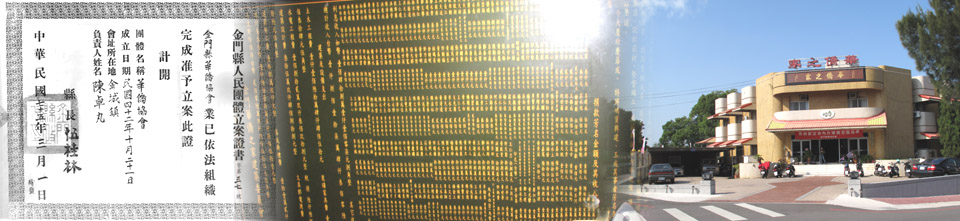

雖然一九五三年金門縣華僑協會立案成立,但真正進入社團自主運作,已經歷十二屆理監事會期,社團法人金門縣華僑協會能走過一甲子,「華僑之家」的創建,可以說是這個社團延續下去的關鍵。

在60年代70年代初,是金門縣「僑匯經濟」高峰時期,就在這個時期海外金門華僑尤其是新加坡僑界力主倡議,募款筹建金門縣華僑之家,當時就在莒光樓前面買了七筆土地,但是申請建築卻遇到了阻力,當時金門防衛司令部的一位曹姓少將軍官不同意,意為在此建設華僑之家有礙「莒光樓」觀瞻,令重新覓址。按中華民國政府撤退到海角一隅勵精圖治以莒城為師,正該結合民心,但此舉與 對岸適時的在廈門興建了華僑博物院,政策立見格局高下,中華民國當時的所謂政治作戰顯然是遜色的,對照今日政治實體的消長良有以也。

就這樣一波三折,最後選中一處無主墳地,僑界共募款近貳仟萬新台幣,當時台北市忠孝東路60坪華厦單價是 1萬元/坪,鄰近敦化南路名人巷內公寓(36坪左右)則是 5000/坪,總價是 18萬.。在60年代70年代初募集的這筆公益款,在家鄉的土地上蓋了「華僑之家」。

也許今天年輕世代經過「華僑之家」,都會認為是一處年久失修的老旅館,但當你進入華僑協會的會議室,看到四周掛的一幀幀當時大筆款額捐助者玉照,就可立即感受到當時創建熱絡的那一股濃郁鄉情,在這裡每一幀照片都代表一個華僑世家,甚至是一個企業體。

在大廳的一方勒石亦記載捐獻者的芳名,來自僑界各方捐款者,或有不願具名的捐助者,這一股匯聚的公益心,因華僑之家的建築,得以傳世,在家鄉這塊土地上,有很多金門華僑家族故事可以傳誦。

對四五零年代的金門人來說,「華僑之家」是金門的歷史文化資產,相信大多數人會表示認同,「僑匯」在那個貧困年代,是金門大半數家庭頼以維生的命脈,緬懷「僑匯世代」的恩澤,「華僑之家」足以見證金門這段歷史。社團法人金門縣華協會即將邁入七十,「七十而從心所欲,不踰矩」,順從公益之心,而不踰越法度,一起來做好傳承。

社團法人金門縣華僑協會

地址:中華民國金門縣金城鎮光前路147號

電話:0823-28793,Gmail: kinmenoc1953@gmail.com